En la era digital, la censura ha cambiado de rostro. Ya no llega con tijeras ni con policías uniformados. Ahora es un algoritmo quien decide lo que vemos, lo que ignoramos y lo que, sin saberlo, dejamos de pensar. La censura algorítmica no prohíbe: simplemente hace que el contenido desaparezca sin desaparecer. Y lo hace en nombre de la seguridad, la salud pública o la lucha contra la desinformación.

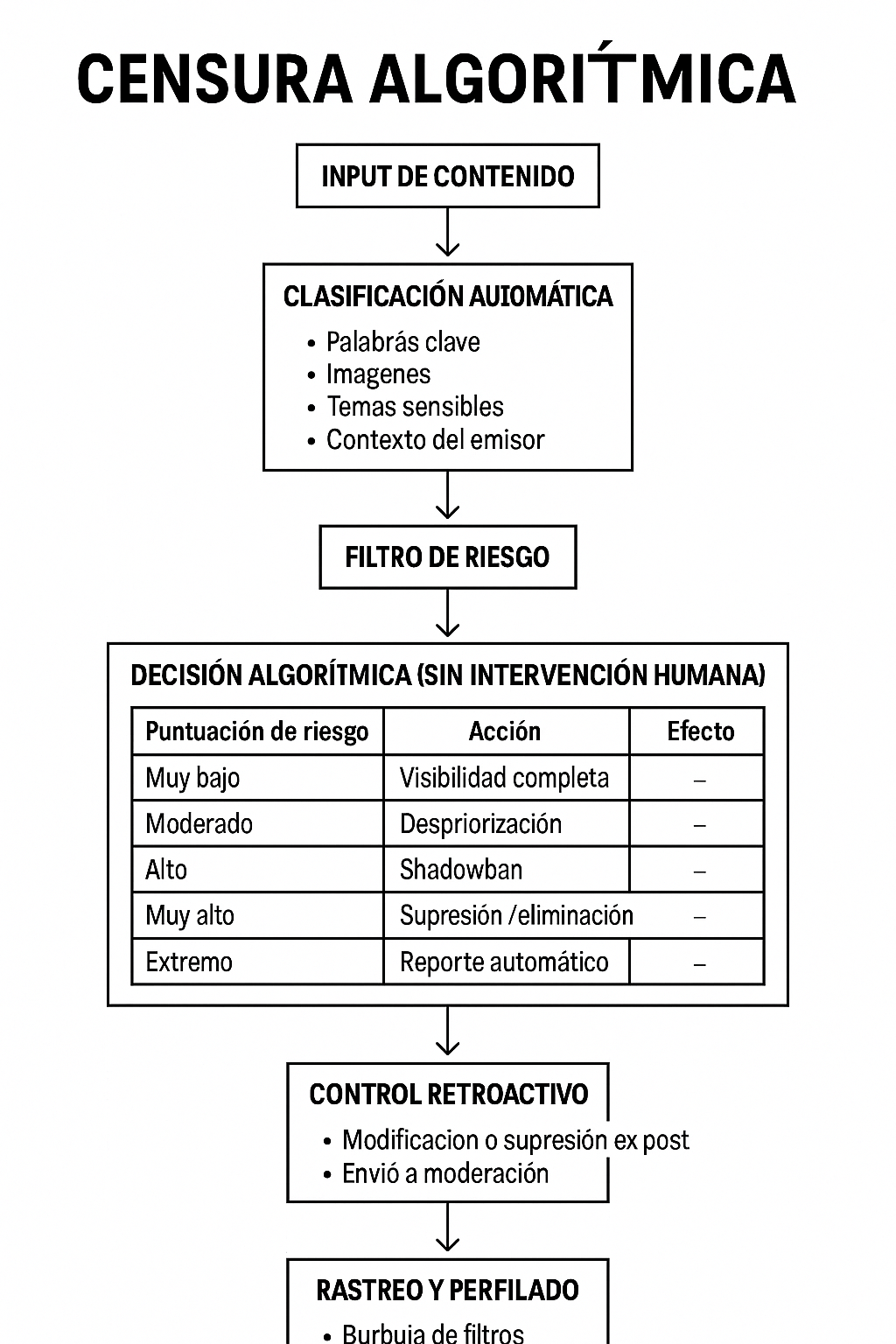

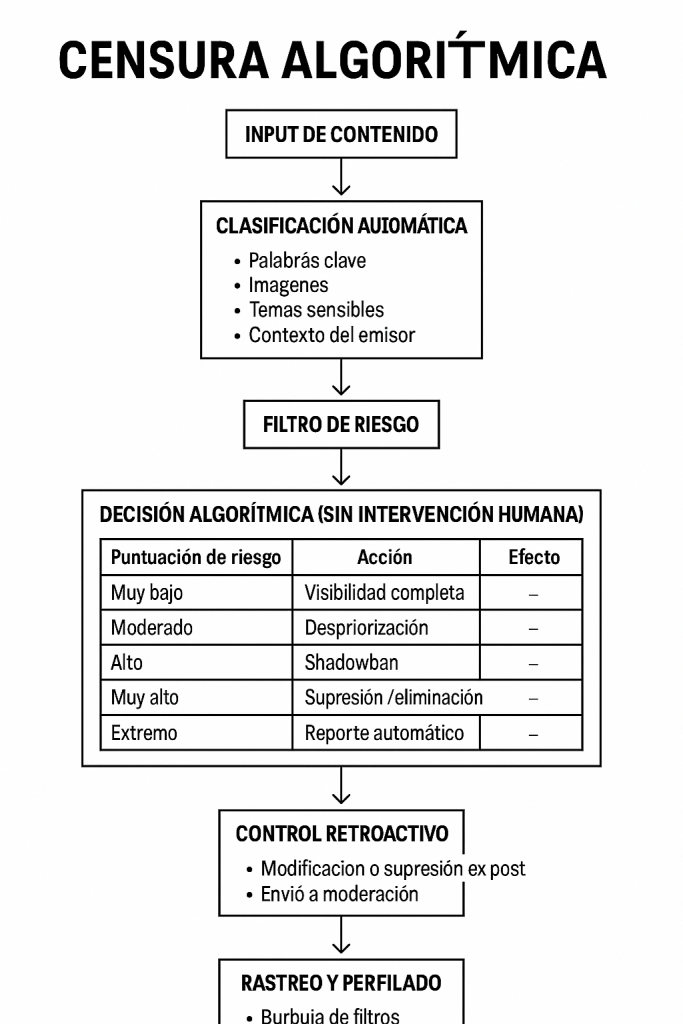

El mecanismo es técnico, pero su efecto es político. Cada publicación que subimos a redes sociales se somete a un análisis automático: palabras clave, tono emocional, perfil del emisor, temas sensibles. A partir de ahí, el sistema decide si lo que has dicho merece ser visto, enterrado, marcado o eliminado. Es un proceso sin juicio, sin apelación, sin transparencia. Y lo más inquietante es que ya nos hemos acostumbrado a ello.

Los regímenes autoritarios utilizan este filtro con descaro —como en China o Irán—, pero lo verdaderamente peligroso es que también se emplea en democracias formales como Canadá, España, India o Estados Unidos. El poder no necesita prohibir la crítica si puede invisibilizarla. Por eso, el totalitarismo del siglo XXI no necesitará silenciarte: le basta con hacer que nadie te escuche.